- TOP

- JPSビジネスカレッジとは

- サービス

- 公開講座

- 無料体験

- 企業内研修

- eラーニング

- PM資格取得・更新

- コンサルティング

- Q&A

- お問合せ

【2025年10月更新】PMBOK®ガイド第8版の変更を徹底解説!PMP試験の変更時期と合格へのロードマップ

PMBOK®ガイド 第8版の変更点とPMP試験への影響を徹底解説

【2025年10月6日更新】PMBOK®ガイド第8版 目次情報(PMBOK® Guide – 8th Edition Table of Contents )と、それに基づく試験出題傾向予測を追記

2025年内にPMBOK®ガイド(PMBOK®Guide)が第7版から第8版に改定されます。

本ページでは、米国PMIによるPMBOK®ガイド 第8版に関する最新情報および、海外や国内におけるプロジェクトマネジメント関連組織や団体により発表されている情報に基づいて、PMBOK®ガイド第8版の変更に関する最新情報を日本語でわかりやすくお伝えいたします。

<ご注意>

随時、最新情報をお伝えすることを心がけておりますが、米国PMI本部より最終的に確定・発表される「PMBOK®ガイド 第8版」と内容や表現などが異なる場合がございます。また、PMBOK®ガイド 第8版のドラフト版は英語のため、本ページの情報はそれをもとに当社にて日本語に翻訳を行っておりますこと、あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

PMBOK®ガイドとは?

PMBOK®ガイド(PMBOK®Guide)とは、Project Management Body of Knowledgeの略で、「プロジェクトマネジメントの知識体系ガイド」の略称です。米国PMI本部が発行するPMBOK®ガイドは、プロジェクトマネジメントの世界標準として浸透しており、下記の2つの役割を持っています。

- PMBOK®ガイドとは、国際的に標準とされているプロジェクトマネジメントの知識体系(ガイド、手法、方法論、ベストプラクティス)がまとめられており、建設や製造、ソフトウェア開発などに限らず、幅広いプロジェクトに適用できるプロジェクトマネジメントの基盤を提供するガイドです。すべてのプロのプロジェクトマネージャーが知っておくべき知識の中核となるものがまとめられています。

- PMBOK®ガイドとは、プロジェクトマネジメントの専門用語とプロジェクトマネジメントのための標準を提供するガイドラインでもあります。ISO 9001規格とANSI 17024規格(アメリカ合衆国における工業規格の標準化を行う機関でJIS規格に近い位置づけとされています)の標準化団体の認証を受けています。

なぜ、PMBOK®ガイドが変更されるのか?

PMBOK®ガイドは、プロジェクトマネジメントの進化にあわせて、業界のベストプラクティスを反映するために定期的に改訂されます。PMBOK®ガイドの改定は、プロジェクトマネジメントにおける最新の技術や業界のベストプラクティスを反映し、ANSI(アメリカ国家規格協会)ガイドラインに準拠することで、グローバルな利用者のニーズに対応しています。

PMBOK®ガイドの改訂によって、プロジェクトマネジメントの実務者は、より実践的な知識とガイドラインを得ることができ、プロジェクトの成功に貢献しやすくなります。また、PMBOK®ガイドは、プロジェクトやプログラム、ポートフォリオマネジメントの実践のベースとしても進化しており、多種多様な業界や環境にも適応することを可能としています。

PMBOK®ガイド 第8版がリリースされるタイミング

2025年9月現在、PMI(プロジェクトマネジメント協会)からPMBOK®ガイド第8版の正式なリリース日は発表されていませんが、米国Amazonのウェブサイトにて『PMBOK®Guide Eighth Edition』(英語版)の予約が開始されていることから、PMBOK®ガイド 第8版(英語版)の正式なリリースは、「2025年第4四半期(10月~12月)」のうちに、英語版PDF等電子データによる情報が公開されることが見込まれます。

ただし、過去の例から、電子書籍の先行リリースや言語ごとによるリリース時期の違いが発生することが想定されます。

2025年9月時点で、米国Amazonのウェブサイトにて以下の日付で『PMBOK®Guide Eighth Edition』(英語版)の予約が開始されています。

- キンドル版:2025年11月13日

- ペーパーバック版:2026年1月13日

なお、これまでのPMBOKガイド®改定では、日本語版は英語版リリース後に日本語に翻訳・リリースされ、PMBOK®ガイド第7版では、PMI日本支部が翻訳コンテンツのライセンスを取得して日本語翻訳および日本国内での製本・販売を行っています。

PMBOK®ガイド第7では、2021年7月:英語(PDF)版リリース ⇒ 2021年8月:英語(書籍)版リリース ⇒ 2021年10月初旬:日本語(PDF)版リリース ⇒ 2021年10月後半:日本度(書籍)版リリース)というスケジュールであったため、PMBOK®ガイド 第8版も同様のスキームとなる場合、日本語版のリリースは2026年1月13日から数ヶ月遅れる可能性があります。

PMIより新たな情報が公開されましたら随時、本ページも更新していきますので、是非本ページをブックマークして最新情報をご確認ください。

PMBOK®ガイドとPMP® 試験との関係性は?

現行のPMP試験はECO(Examination Content Outline)で試験範囲が明確化されています。

ECOは、PMP®試験を作成するために行われた調査をまとめたもので、プロジェクトマネジャーがその役割を果たすうえで習得すべき最も重要なタスクが記載されています。

一方で、PMBOK®ガイドは試験出題の参考図書のひとつに位置付けられています。

PMP試験がPMBOK®ガイドから直接出題されるわけではありませんが、PMBOK®ガイドは、プロジェクトマネジメントの豊富な知識と体系的な学習のサポートを提供しており、PMP®試験合格を目指す方にとって重要な参考書であることに変わりありません。特に、最新のPMBOK®ガイド 第8版は、試験内容に影響を与える可能性があるため、必ず最新情報を確認するようにしましょう。

<今後のPMP®試験対策の重要ポイント>

- PMBOK®ガイド 第8版の最新情報を随時確認する。

- ECO(Examination Content Outline)を読み込んでPMP試験の出題範囲を理解する。

- 適切なタイミングで試験対策を行い、最適な学習方法を選択する。

PMBOK®ガイド 第8版に関する最新情報を更新していきますので、是非本ページを定期的にご確認いただけますと幸いです。

JPSビジネスカレッジ講師が考察する、PMP試験内容変更の予想(2025年10月6日追加)

PMBOK®ガイド第8版で「プロセス」と「ITTO」が再定義されたことにより、PMP試験の内容と出題傾向に、以下のような大きな影響を与えると考えられます。

-

「シナリオ問題」の質的な変化:

「シナリオ問題が減る」というよりは、シナリオ問題の焦点が変わることが想定されます。

第7版で重視された「原理・原則といったマインドセット重視のシナリオ問題」は継続しつつ、第6版のような「この状況で、次に実施すべきプロセスは?」といったプロセス知識を前提としたハイブリッド型のシナリオ問題が増加する可能性があります。

・第7版までの試験出題傾向・・・原理・原則ベース

・第8版以降で想定される試験出題傾向・・・原理+プロセスのハイブリッド型

・「何をすべきか(Why)」(原則や価値提供に基づいたPMのマインドセットと判断を問う問題(例:「プロジェクトマネジャーとして次にとるべき行動は?))、「どのようにすべきか(How)」(具体的なプロセスやツールの適用を問う問題)が復活・増加する可能性があります。

・アジャイル・ハイブリッド環境でのチームやステークホルダーへの柔軟な対応力:

上記に加え、40のプロセスやITTOの知識、AIなどの新しいツールと技術を具体的な状況で「どう使うか」を問う問題が追加されることが予想されます。

-

ITTO(インプット・ツールと技術・アウトプット)知識の復活:

目次に「インプットとアウトプット」「ツールと技法」が明記されたことから、かつてPMP試験で重要視された、以下の様な知識問題が再登場する可能性があります。

・ITTOの理解を問う問題:特定のプロセス(例:スコープの定義)における主要なインプットやアウトプットは何か、という知識。

・ツールの詳細を問う問題:特定のツールと技術(例:EVM、データ分析、AIツール)がどのプロセスでどのように使われるか、という具体的な知識。

-

新規トピックの出題(AI、ファイナンス、持続可能性など):

PMBOK®ガイド第8版の新しい付録や原則に含まれるトピックが、PMP試験の新たな出題領域となる可能性があります。

・人工知能 (AI):AI/MLのプロジェクト管理におけるユースケース(例:リスク予測、スケジュール最適化)や、倫理的考慮事項に関する問題。

・ファイナンスパフォーマンス領域:NPV(正味現在価値)やROI(投資収益率)などのビジネス価値実現に関する財務指標や、コスト管理との関係を問う問題。

・持続可能性:「すべてのプロジェクト領域に持続可能性を統合する」という原則に基づいた、プロジェクトが環境的・社会的な影響にどう配慮すべきかを問う問題。

※上記のPMP試験変更の予測は、2025年10月に米国PMIウェブサイトでリリースされた「PMBOK® Guide – 8th Edition Table of Contents」の目次情報に基づいて、JPSビジネスカレッジが独自に予測している内容です。今後、実際にリリースされるPMBOK® Guide – 8th Edition およびそれに対応する試験出題内容では、出題傾向が上記の記載とは変わる可能性があります。

PMP試験に備えるための対策

これまでPMBOK®ガイド改定時には、改定後約半年程でPMP®試験の内容も変更されてきました。もしもPMBOK®ガイド 第8版が2025年後半(キンドル版 2025年11月13日 または ペーパーバッグ版 2026年1月13日)にリリースされる場合、2026年前半(5月~7月)頃にはPMP試験内容が変わる可能性が高くなります。

そのため、これからPMPの取得を検討されている方は、改訂前の2025年のうちに受験されることをおすすめいたします。

<PMBOK®ガイド 改定前に受験するメリット>

-

教材が豊富

PMBOK®ガイドの改訂直後は、最新版に対応した教材が殆どありません。PMBOK®ガイドの日本語版や日本語コースのリリースは通常、英語版よりも遅れることや、国内でも最新版に準拠した参考書や研修、eラーニング、模擬試験などの教材が流通するまでに時間がかかるため、最新情報に基づいたPMP®新試験対策が難しくなり、試験の準備に時間かかってしまう場合があります。 -

情報収集のしやすさ

PMBOK®ガイド改訂前(第7版)の教材や情報はすでに豊富に出揃っているため、情報収集もしやすく、効果的な受験対策が可能です。

<PMBOK®ガイド 改定前後の注意点>

もしも現行のPMP試験で不合格の場合、再受験のタイミングによっては試験内容が改定されている可能性があります。受験の計画を立てる際は、この点を考慮し、余裕を持ってスケジュールされることを強くおすすめいたします。

PMBOK®ガイド 第8版への変更の概要(2025年10月6日更新)

PMBOK®ガイド第8版では、第7版にいくつかの重要な変更点が追加されています。

PMBOK®ガイド第7版と第8版の最大の違いは、第7版の柔軟な「原理・原則」を土台としつつ、実務家がプロジェクトを遂行する上で必要としていた具体的な「プロセス」と「ツール・技術」に関する記述を大幅に復活させ、現代的なテーマを取り込んだハイブリッドな構成となっている点です。

-

「プロジェクト・パフォーマンス・ドメイン」の再定義

PMBOK®ガイド 第7版・・・「8つのプロジェクト・パフォーマンス・ドメイン」

⇒ PMBOK®ガイド 第8版・・・「7つのプロジェクトマネジメント・パフォーマンス・ドメイン」として再定義

各パフォーマンスドメイン内で「プロセス」の項目が復活していることから、第7版よりも実務的な手順に関する記述が増加していると想定されます。そして、パフォーマンスドメインごとに「テーラリングに関する考慮事項」が追加されており、多様なプロジェクト環境への適応方法に関するガイダンスが強化されていると考えられます。

-

「プロジェクトマネジメントにおける原理・原則」の再定義

PMBOK®ガイド 第7版・・・「12の原理・原則」

⇒ PMBOK®ガイド 第8版・・・「6つの原理・原則」として再定義

-

プロセスグループを重点領域として再導入

PMBOK®ガイド 第6版まで掲載されていた「プロジェクトマネジメント・プロセス群と知識エリアの対応表」(プロセスマップ)が、PMBOK®ガイド 第8版では「プロセス群とパフォーマンス領域の対応表」として復活し、第6版時の「49のプロセス」から「40のプロセス」に再定義されています。そして、プロセスベースの構造が「立ち上げ」」「計画」「実行」「監視・コントロール」「終結」の各プロセスにおける「重点分野」という形で再導入され、PMBOK®ガイド第6版への揺り戻しが図られています。

-

ITTOの復活

PMBOK®ガイド 第8版では、第6版まで利用されていた「ITTO(インプット・ツールと技法・アウトプット)」のフレームワークが復活しました。そして、PMBOK®ガイド 第8版では新たに「4. インプットとアウトプット」および「5.ツールと技法」という独立した章立てで復活しています。これにより「インプットとアウトプット」「ツールと技法」の内容が大幅に拡充され各インプット、アウトプット、ツールと技法の概要と詳細を確認できるようになっています。

-

付属文書の強化

PMBOK®ガイド 第8版では、PMO(プロジェクトマネジメント・オフィス)やAIの活用、調達に関する情報が更新・強化され、急速に変化するプロジェクト環境に対応するための具体的なガイダンスが提供されています。

-

ページ数のボリュームアップ

PMBOK®ガイド 第8版は、PMBOK®ガイド 第7版との比較で「プロジェクトマネジメント標準」と「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」の合計で約100ページボリュームアップする見込みです。

<補足>

本ページの情報は、2024年12月20日~2025年1月19日にリリースされたPMBOK®ガイド 第8版のドラフト版(英文)、および2025年10月にリリースされたPMBOK® Guide – 8th Edition Table of Contents に基づいて記載されています。今後、正式版リリースまでに追加で変更が追加される可能性はあるものの、基本的な考え方や構成要素が大きく変わることはないものと予想されます。

【2025年10月6日追加】

2025年10月、米国PMIのウェブサイトにPMBOKガイド®第8版の目次情報(PMBOK® Guide – 8th Edition Table of Contents )が公開され、リリースのアウトラインが明確になりました。

以下に、第7版との比較をご案内いたします。

| PMBOK®ガイド第7版 | PMBOK®ガイド第8版 |

|

●プロジェクト・マネジメント標準 (12の原理・原則)

|

●プロジェクト・マネジメント標準

|

|

●プロジェクト・マネジメント知識体系 (8つのパフォーマンスドメイン)

|

●プロジェクトマネジメント知識体系(PMBOK®ガイド)

|

|

●アペンディクス:用語集・索引 |

● アペンディクス:

|

1.「プロジェクト・パフォーマンス・ドメイン」の再定義(2025年10月6日更新)

PMBOK®ガイド第8版では「プロジェクト・パローマンス・ドメイン」が8つ ⇒ 7つに変更されます。

PMBOK®ガイド 第8版における「7つのプロジェクトマネジメント・パフォーマンス・ドメイン」とは?

- ガバナンス・パフォーマンス・ドメイン

- スコープ・パフォーマンス・ドメイン

- スケジュール・パフォーマンス・ドメイン

- ファイナンス・パフォーマンス・ドメイン

- ステークホルダー・パフォーマンス・ドメイン

- リソース・パフォーマンス・ドメイン

- リスク・パフォーマンス・ドメイン

-

ファイナンス・パフォーマンス・ドメインの登場:

「コスト」に関する知識エリア/パフォーマンス領域が「財務パフォーマンス領域」として再定義され、従来のコスト管理に加え、ビジネス価値の実現(例:NPV, ROI)といった財務的な側面に重点が移っています。

-

品質パフォーマンス・ドメインの統合:

目次には独立した「品質パフォーマンス・ドメイン」はありません。品質は「プロセスと成果物への品質の組み込み」という原理・原則として扱われていることから、品質に関する内容は他のパフォーマンス領域や原則に統合されていると考えられます。

(参考)

PMBOK®ガイド 第7版における「8つのパフォーマンス・ドメイン」

-

ステークホルダー・パフォーマンス領域:

利害関係者に関する活動と機能に対処する

-

チーム・パフォーマンス領域:

ビジネスの結果を実現させるための成果物を生み出す責任を持つ人に関する活動や機能 -

開発アプローチとライフサイクル・パフォーマンス・ドメイン:

プロジェクトの開発アプローチ、そのリズム、ライフサイクル、フェーズに関する活動や機能 -

計画パフォーマンス・ドメイン:

プロジェクトの結果や成果物の提供に必要な組織や各種調整移管する活動や機能 -

プロジェクト作業パフォーマンス・ドメイン:

プロジェクトのプロセスの確立、物理的なリソースの管理、学習環境の強化に関連する活動や機能 -

デリバリー・パフォーマンス・ドメイン:

プロジェクトを達成するためのスコープおよび品質の提供に関するアクティビティと機能 -

測定パフォーマンス・ドメイン:

プロジェクトのパフォーマンスを評価し、許容可能なパフォーマンスを維持するために適切なアクションを実行するアクティビティおよび機能 -

不確かさパフォーマンス・ドメイン:

リスクや不確実性に関するアクティビティと機能

2.「プロジェクトマネジメントにおける原理・原則」の再定義(2025年10月6日更新)

PMBOK®ガイド第8版ではプロジェクトマネジメントの「原理・原則」が12 ⇒ 6に変更されます。

PMBOK®ガイド 第8版におけるプロジェクトマネジメントの「6つの原理・原則」とは?

- 包括的な視点を採用する

- 価値に焦点を当てる

- プロセスと成果物に品質を組み込む

- 責任あるリーダーになる

- すべてのプロジェクト領域に持続可能性を統合する

- 自律性のある文化を構築する

(参考)

プロジェクト・マネジメント標準/PMBOK®ガイド 第7版における「12の原理・原則」

-

スチュワードシップ(Stewardship):

・勤勉で、敬意を払い、思いやりのある(面倒見の良い)受託責任者であること

-

チーム(Team):

・協働的なチーム環境の構築によって(1)他の組織の文化やガイドラインとの整合を促進し、(2)個人とチームの学習および育成を促し、(3)望ましい成果を提供するための最適な貢献を促進すること

-

ステークホルダー(Stakeholders):

・ステークホルダーの関心やニーズを把握するために、ステークホルダーと効果的に関わり、価値の実現を前向きに進めること

-

バリュー/価値(Value):

・価値(成果)に焦点を当て、事業目標および意図したベネフィットや価値へのプロジェクトの整合性を継続的に評価し調整すること

-

システム思考(Systems

Thinking):

・要素間の相互依存性や相互関連性に着目し、全体像とその動きをとらえること

・全体を俯瞰して、プロジェクト内外の変化し続ける状況を認識し、評価し、それに対応すること

-

リーダーシップ(Leadership):

・周囲のモチベーションを高めるようリーダーシップの行動を示し、影響を与え、指導し、自ら学ぶこと

-

テーラリング(Tailoring):

・価値を最大限に高め、コストをマネジメントし、スピードを速めながら望ましい成果を達成するために「過不足ない」プロセスを使用して、プロジェクト、プロジェクト目標、ステークホルダー、ガバナンス、環境の状況にもとづいて、プロジェクト開発アプローチを設計すること

-

品質(Quality):

・プロセスと結果(成果物)に品質を組み込むこと

-

複雑さ(Complexity):

・知識と経験と学習したことに基づいてプロジェクトの複雑さを継続的に評価し(複雑さの要素を特定することに気を配る)、それに対処する(様々な方法を用いて複雑さの程度や影響を減らす)こと

-

リスク(Risk):

・好機(機会)と脅威のリスクに対処し、リスク対応を最適化すること

-

適応力と回復力(Adaptability and

Resilience):

・プロジェクトが変化に適応し、挫折から回復し、プロジェクト作業を推進するために、組織およびプロジェクト・チームのアプローチに適応力と回復力を備えること

-

チェンジ・マネジメント/変革(Change

Management):

・想定された将来の状態を実現するために変更・変革を可能にすること

3. プロセスグループを重点領域として再導入(2025年10月6日更新)

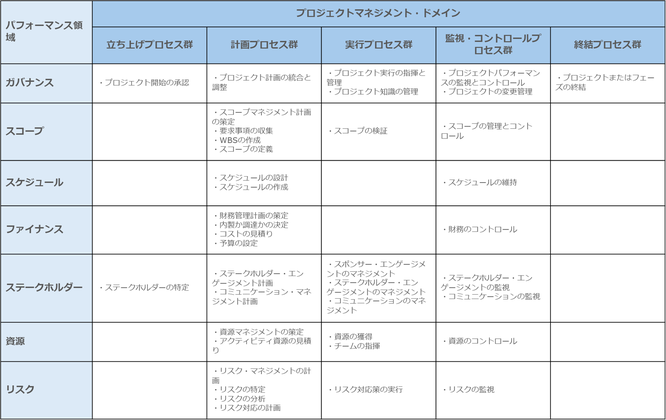

PMBOK®ガイド 第8版では、PMBOK®ガイド 第6版まで掲載されていた、プロジェクトマネジメントの全体像を把握するために重要な「プロジェクトマネジメント・プロセス群とパフォーマンス・ドメインの対応表」が復活しました。

第6版までは「プロセス・マップ」と呼ばれていたこの対応表では、横軸に5つのプロセス群、縦軸に7つのパフォーマンス・ドメインを配置し、その中に「40のプロセス」を示すことで、各プロセスがどのプロセス群とパフォーマンス・ドメインに属しているのかを視覚的に表現しています。

これにより、プロジェクトマネジャーは、どのプロセスをいつ、どのように実行すべきかをより明確に把握できるようになります。

第6版までの10の知識エリアは7つのパフォーマンス領域に置き換えられ、第8版では新しい視点で展開されています。また、統合マネジメントエリアがガバナンスに、コスト・マネジメントエリアがファイナンスに置き換わり、ステークホルダー・マネジメントとコミュニケーション・マネジメントが統合されるなど、各要素の融合や再定義等が行われています。

10月にリリースされたPMBOK®ガイド第8版の目次情報では、PMBOK®ガイド 第7版で廃止されたプロセスベースの構造が、「立ち上げの重点領域」「計画の重点領域」「実行の重点分野」「監視・コントロールの重点領域」「終結の重点分野」という形でプロジェクトマネジメントの重点領域として再導入されています。これは、第6版までのプロセスグループ(立上げ、計画、実行、監視・コントロール、終結)への「揺り戻し」であり、原理・原則ベースだった第7版から、第6版までのプロセス重視の構造がハイブリッドな形で復活したと言えます。

● 立上げプロセス群:

- プロジェクト開始の承認

- ステークホルダーの特定

● 計画プロセス群:

- プロジェクト計画の統合と調整

- スコープマネジメント計画の策定

- 要求事項の収集

- WBSの作成

- スコープの定義

- スケジュールの設計

- スケジュールの作成

- 財務管理計画の策定

- 内製か調達かの決定

- コストの見積り

- 予算の設定

- ステークホルダー・エンゲージメント計画

- コミュニケーション・マネジメント計画

- 資源マネジメントの策定

- アクティビティ資源の見積り

- リスク・マネジメントの計画

- リスクの特定

- リスクの分析

- リスク対応の計画

● 実行プロセス群

- プロジェクト実行の指揮と管理

- プロジェクト知識の管理

- スコープの検証

- スポンサー・エンゲージメントのマネジメント

- ステークホルダー・エンゲージメントのマネジメント

- コミュニケーションのマネジメント

- 資源の獲得

- チームの指揮

- リスク対応策の実行

● 監視・コントロール・プロセス群

- プロジェクトパフォーマンスの監視とコントロール

- プロジェクトの変更管理

- スコープの管理とコントロール

- スケジュールの維持

- 財務のコントロール

- ステークホルダー・エンゲージメントの監視

- コミュニケーションの監視

- 資源のコントロール

- リスクの監視

● 終結プロセス群

- プロジェクトまたはフェーズの終結

4. ITTOの復活(2025年10月6日更新)

PMBOK®ガイド 第8版では、第6版まで使用されていたフレームワークとして、ITTO(Input:インプット、Tools and Techniques:ツールと技法、Output:アウトプット)が復活しました。

ITTOは、各プロセスの仕組みを体系的に理解するための重要な概念であり、PMBOK®ガイド 第8版では「プロセス群とパフォーマンス領域の対応表」(プロセス・マップ)において、40のプロセスそれぞれに対してITTOが明確に定義されています。

これにより、プロジェクトマネジメントの実践において、各プロセスのインプット、ツールと技法、アウトプットをより深く理解し、効率的なプロジェクトマネジメントの学習と実践が可能になります。

- Input(インプット):プロセスを実行するために必要なデータや情報、文書

- Tools and Techniques(ツールと技法):インプットを処理し、アウトプットを生成するために使用される手段や方法

- Output(アウトプット):プロセスの実行により生成される成果物や文書

ITTOフレームワークの復活に伴い、PMBOK®ガイド 第8版では、各プロセスの「インプットとアウトプット」および「ツールと技法」が新たに大項目として加わり、詳細に解説されています。

「インプットとアウトプット」および「ツールと技法」のセクションでは、各プロセスの詳細な情報がアルファベット順に整理されており、これにより、プロジェクトマネジャーは、ITTOの各要素をより深く理解でき、また、必要な情報に迅速にアクセスし、プロジェクトの状況に合わせて適切なツールや技法を選択することができます。

5. 付属文書の強化(2025年10月6日更新)

PMBOK®ガイド 第8版では、付属文書(APPENDIX)にPMO、AI、調達に関する付属文書が新たに追加され、内容が大幅に拡充されました。

- 特に、「AIの活用とその重要性」「AI活用に関する倫理的な考慮事項」やが強調されており、プロジェクト環境でのAI、一般的なユースケース、責任ある利用と倫理的懸念といった現代的なトピックが扱われています。

- 「PMO」に関する文書では「プロセス重視から顧客中心のパートナーシップの重要性」という視点が加わり、プロジェクトマネジメントオフィスがプロジェクト成功に果たす役割や、組織との連携の重要性が詳しく解説されています。

- 「調達」に関しては付属文書に項目移行し、戦略的な調達プロセスや、内製と外注の選択基準、プロジェクトマネジャーの役割などPMBOK®ガイド 第7版で知識エリアとして扱われていた内容が補強されています。

これらの追加により、PMBOK®ガイド 第8版は、より実践的なガイドブックに進化し、変化の激しいビジネス環境に対応できるようになり、プロジェクトマネジャーが直面する最新の課題に対応するための羅針盤として活用することができるようになります。

6. ページ数のボリュームアップ

PMBOK®ガイド 第8版は、第7版から約100ページほどボリュームアップしており、より充実した内容となっています。

今回のPMBOK®ガイドの改訂では、第6版の構造的な強みと第7版の抽象的な概念を融合させ、よりシンプルかつ実践的なプロジェクトマネジメントのガイドライへと進化しており、PMBOK®ガイド 第8版はプロジェクトマネジメント実務者にとって、非常に使いやすいものになることが期待されます。

お問い合わせはこちら

PMBOK®ガイド 第8の変更に関するご質問やご不明点などは、下記お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。内容を確認のうえ、2営業日以内に担当者よりご連絡させていただきます。

※メールアドレスが間違っているとご連絡できない場合がございますので、正しいアドレスをご入力くださいますようお願い申し上げます。

※フォーム送信後の自動送信メールはございません。